Selim lo incontrai un pomeriggio urbano, su una panchina di Viale Omero: un lungo vialone che oltrepassa i confini della città per perdersi nei prati dell’abbazia di Chiaravalle, ormai troppo vicina alle speculazioni cementifere della periferia. Selim in uno di quei campi ci vive. È un luogo attrezzato, storicamente vissuto da famiglie originarie della Romania e dell’Erzegovina, poi, nel corso del tempo un festante meticciato ha preso il sopravvento e hanno trovato accoglienza anche altri “camminanti” e indigeni indigenti trovatisi senza casa e senza risorse.

Selim ha sempre goduto di un grande rispetto fra gli abitanti del campo e anche fra noi, equipe di operatori sociali alle prese con un progetto di scolarizzazione e inclusione rivolto agli adolescenti del campo stesso. Probabilmente avevo pensato, senza approfondire, fosse dovuto all’età avanzata. “Buon giorno Selim” dissi sedendomi “Tutto bene?”. Non aspettavo risposta se non il solito distratto saluto, Selim sempre silenzioso non aveva mai mostrato loquacità né grande interesse per il progetto che si stava realizzando nel campo. Distaccato ma non ostile, sempre assorto e malinconico, attribuivo il suo disincanto anche quello all’età. Mi guardò con occhi vivi, agitati. Da quello scorcio di periferia salivano odori, rumori e suoni, un’inutile colonna sonora.

La voce di Selim si fece strada come una roca melodia di un vecchio Blues “Io in questa città mi ci sono fermato dopo la guerra” fece una pausa distogliendo lo sguardo “dopo la Liberazione”. Il suo volto rugoso e scuro sembrò distendersi all’emergere dei ricordi “la mia famiglia – eravamo tanti – si era dispersa negli anni addietro, quelli della persecuzione. Sai, a noi i fascisti ci rastrellavano. ” sembrava non prendere respiro e io con lui “Avevo quindici anni quando insieme a un mio cugino siamo riusciti a scappare. Mio padre, mia madre e tanti altri, troppi… non ce l’hanno fatta. Li hanno portati via. Dopo tanto tempo ho saputo che erano stati uccisi a Dacau”.

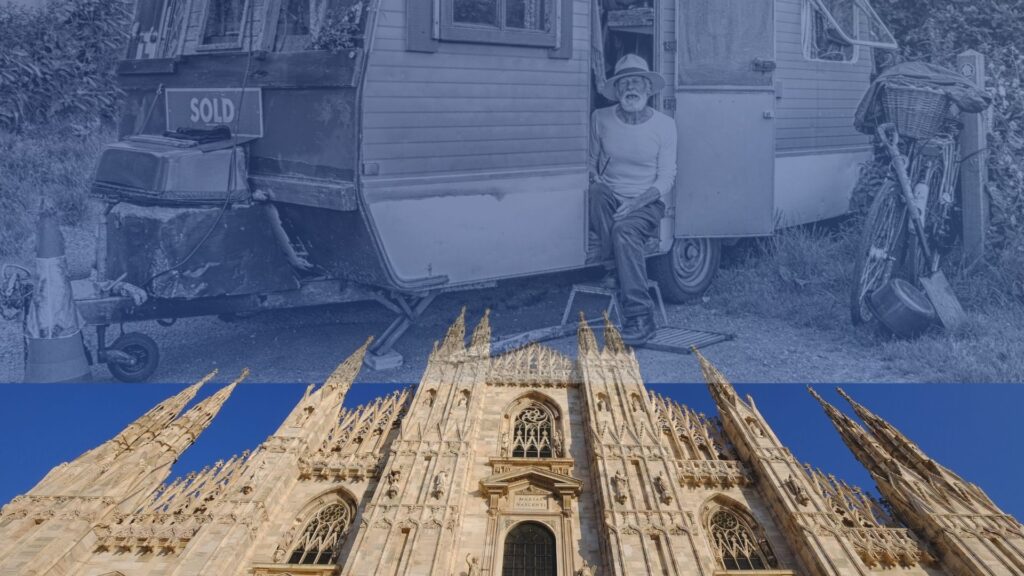

Si tolse il cappello, Selim, si asciugò la tristezza e il sudore e volse lo sguardo verso il villaggio che strideva fra i campi e gli ultimi casermoni grigi delle case popolari. “Vedi ? E lo sai anche tu, il comune ha deciso di sgomberare, radere tutto al suolo. Non è ancora finita”. Mi guardò veloce negli occhi e continuò “Io non mi sono mai arreso, con mio cugino ci unimmo a un gruppo armato che ci aveva aiutato a scappare, stavamo in montagna il mio nome era VENTO e mi piaceva lottare per restare libero. Per andare veloce e consegnare i messaggi non avevo bisogno di biciclette. Poi, l’ultimo inverno in montagna è stato duro e con il freddo, gli scontri e i morti. Sparavamo anche noi che eravamo ragazzi, ma i fascisti non guardavano in faccia a nessuno”. La città intorno a noi era sospesa e avvolta dalle parole di Selim “Il 25 aprile siamo scesi a Milano, guarda” tolse di tasca un foglio di carta ingiallito e piegato e me lo porse, “Corpo Volontari della Libertà, mi hanno dato anche la medaglia, la cittadinanza onoraria, ma vedi siamo sempre degli zingari e adesso ci sgomberano anche da qui” si rimise il foglio nella tasca, guardava i palazzi tutti uguali, il vialone alberato e l’invito, ora, a lasciarlo da solo si perse nel rumore del traffico. Tornai verso casa mentre le prime luci ipocrite illuminavano strade ciniche e indifferenti, la città frenetica e cieca spurgava gli ultimi residui insultando un cielo cupo e le sue storie.